하지 힘줄병증(Tendinopathy) 진단과 정형물리치료 접근의 이해

최근 건강 관리에 대한 국민들의 인식이 높아지고, 스트레스 해소 및 체력 증진을 위해 달리기(runnding) 활동이 많은 사람들의 취미로 자리 잡히면서 겨울철 무릎, 발목, 발바닥 통증을 가지고 병원에 내원하시는 환자분들이 상당히 많아졌습니다.

이렇듯 평소에 주기적으로 하지 않던 신체 활동의 증가로 인해 발생할 수 있는 통증 및 기능 제한과 관련하여 물리치료사가 꼭 알고 있어야 하는 힘줄병증(Tendinopathy)에 대한 내용을 주제로 글을 이어가려고 합니다.

힘줄병증(Tendinoapthy)은 힘줄 구조와 관련된 통증과 병리를 의미하는 단어입니다. 이 용어는 염증이 최소한으로 존재할 수 있는 급성 손상 힘줄염을 포함하며, 힘줄이 견딜 수 있는 것보다 더 높은 하중을 받거나 회복할 시간이 충분하지 않으면 증상이 발현되는 경우가 많습니다.

힘줄은 근육을 뼈에 연결시켜주는 구조이며, 힘줄의 역할은 에너지를 저장하고 방출하여 관절을 움직일 때 스프링 역할을 수행합니다. 건강한 힘줄은 더 큰 힘을 만들며, 딱딱하고 단단한 서스페션이 있는 경주용 자동차와 같다고 생각하시면 이해가 빠릅니다.

힘줄병증(Tendinopathy)의 발생 위험을 증가시키는 요인은 다음과 같으며, 갑작스럽거나 또는 힘줄의 수용(Capacity) 능력을 넘어서는 압박력(Compression), 인장(Tensile) 또는 전단 하중(Shearing load)이 포함됩니다.

• 달리기(Running) 또는 걷기(Walking) 시 거리, 속도, 경사의 증가

• 반복적으로 수행되는 발 차기, 점프 및 착지와 관련된 신체 활동

• 갑작스럽게 증가되는 운동 양 또는 장 시간 휴식 후 수행되는 신체활동

• 이외의 유연성 저하, 근력 약화 또는 개인의 신체적 결함이 포함됩니다.

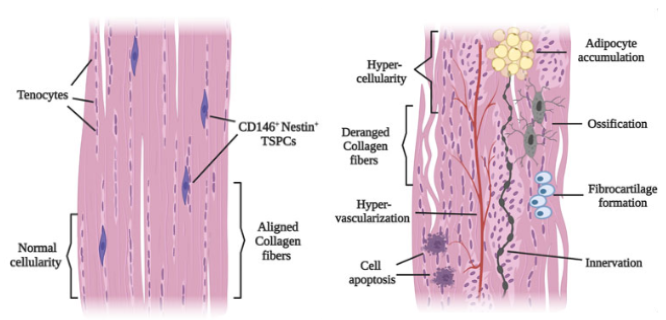

여러가지 이유로 인하여 힘줄이 손상되어 힘줄병증(Tendinopathy)이 발생되면 몇 가지 병리학적 소견이 관찰됩니다.

1. 힘줄 세포의 증가 (Increased Tenocytes) : 힘줄이 손상되면 힘줄 세포가 활성화되고 염증성 사이토카인(Cytokines)과 케모카인(Chemokines)을 상향 조절합니다. 이러한 염증성 물질들은 면역 세포를 부상 부위로 끌어들이며, 이로 인해 인장력(Tensile) 강도가 줄어들게 됩니다.

2. 수분 함량 증가 (Increased water content) : 프로테오글리칸(Proteoglycan)과 글리코사미노글리칸(Glycosaminoglycan)이 증가하며, 이로 인해 힘줄의 섬유 내 미끄러짐(Slindie) 잠재력이 감소하게 됩니다.

3. 콜라겐 무질서 변화 (Change in collagen disorganistation, more type 3 than type 1) : 3형 콜라겐 수치가 증가하는 특징으로 콜라겐 섬유는 계층적 구조를 잃 불규직한 모양을 가지게 됩니다.

4. 신생혈관화 (Neovascularisation) : 신생혈관 형성은 치유 및 리모델링을 위한 잠재적 메커니즘이지만, 산소와 영양소를 전달하지 못하는 비기능적 혈관일 가능성이 높고, 이는 휴식 시 통증에 관여할 수 있습니다.

힘줄병증(Tendinopathy)의 증상으로는 힘줄 주위의 국소 통증과 압통점이 존재하며, 힘줄 내 수분의 증가로 인하여 힘줄 자체가 두꺼워 질 수 있습니다. 또한 신체 활동 후 즉시 또는 그 다음날 아침 통증과 뻣뻣함이 증가할 수 있으며, 대부분 부하가 높을수록 통증이 심해지는 경향이 있습니다.

최근 많은 연구에서 통증과 비례할 수 있는 염증(Inflammation)의 정도를 확인하기 위한 검사에서 그 수치가 유의미하지 않기에 통증이나 병리의 주요 원인이 아닐 가능성을 시사하고 있으며, 기존에 사용되었던 힘줄염(Tendinitis)라는 용어 대신 힘줄병증(Tendinoapthy)이라는 용어가 사용되는 이유라 설명을 덧붙이고 있습니다.

힘줄병증(Tendinopathy)의 발병 위험을 증가시키는 또 다른 위험 요인에는 나이, 기저 질환 및 이전의 힘줄 손상 유무가 포함되고 있으며, 이러한 힘줄을 강화시키고 힘줄 통증을 개선하기 위해서는 적절한 부하의 운동이 필요합니다.

관절을 움직이기 위한 근육의 수축은 이와 연결된 힘줄을 스트레칭 시키며, 힘줄 내의 세포는 이 힘을 감지하고 더 많은 단백질을 생성하여 힘줄을 강화시킬 수 있습니다.

즉, 힘줄의 수용 능력을 벗어나는 과도한 부하는 힘줄의 손상을 유발할 수 있지만 수용 능력 내에서의 점진적인 부하 노출을 힘줄을 더욱 더 강하게 만들 수 있다는 개념입니다.

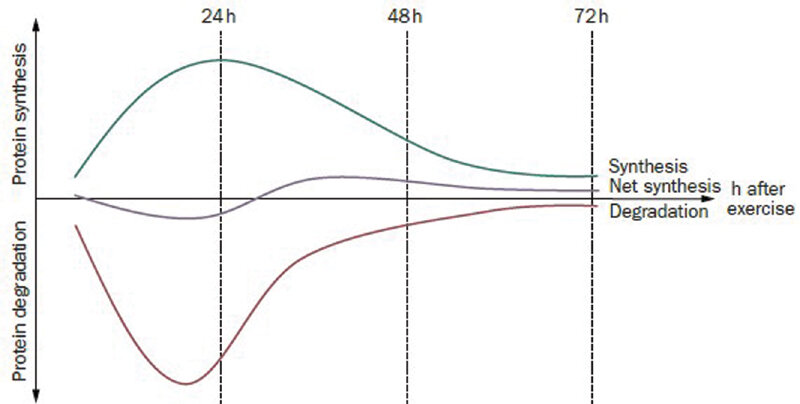

점진적인 부하 노출을 통해 힘줄의 내구성을 높인다는 것이 만성 힘줄 통증를 개선시키기 위한 재활 개념이지만, 사실 이 부하를 설정하는 것은 쉽지 않습니다. 통증에 대한 유병 기간, 통증 강도, 여러 부하에 대한 힘줄의 24시간 반응, 이전 손상의 유무 및 기저질환에 대한 모든 정보를 통합하여 부하 강도(Load intensity)를 설정해야 하기 때문입니다.

그렇다면 통증이 있다면, 단순히 쉬는 것이 무조건 좋은 방법일까요? 힘줄병증(Tendinopathy)에 대한 최상의 관리 방법은 휴식과 운동을 결합하는 것으로 이를 골디락스 존(Goldilcoks zone)이라고 칭합니다.

즉 힘줄에 가해지는 힘의 양이 너무 적다면 힘줄은 회복시킬 수 없기 때문에 심각한 통증을 유발하지 않는 한 신체 활동을 유지하는 것이 장기적으로 좋습니다.

힘줄병증에 대한 재활의 원칙에는 여러가지가 있지만 첫번째는 바로 교육(Education) 입니다. 급성 통증이 아닌 만성적으로 신체 활동 시 느껴지는 통증이 발생하는 이유에 대해 환자에게 의학적으로 설명할 수 있어야 하며, 그를 관리하기 위해 어떠한 노력들이 필요한지 설명할 수 있어야 합니다.

또한 힘줄을 장기적으로 강화시키기 위한 부하(Load)에 대한 조언이 필요합니다. 부하 설정에 대한 가이드라인이 존재하지만 그것을 일반화 시킬 수 없기 때문에 현재 환자 상태에 맞는 최적의 부하를 설정하고 진행한 뒤 24시간 모니터링을 통해 그 경과를 관찰할 수 있어야 합니다.

힘줄병증 재활에 대한 전반적인 교육 및 부하 설정과 더불어 운동 사슬에 영향을 줄 수 있는 개인의 가동성/유연성을 개선하기 위한 프로그램과 더불어 특정 힘줄 부위에 대한 특화된 운동(원심성 부하)을 추가적으로 수행할 수 있습니다.

마지막으로 힘줄병증에 대한 재활의 주요 요점은 다음과 같으면 이에 대한 교육은 꼭 재활 과정에서 선행되어야 합니다.

첫째, 통증과 기능적인 측면에서 재활을 안내해야하며, 영상의학적 검사 소견을 통해 설정하지 않습니다.

둘째, 최적의 부하 관리와 점진적인 근력 강화가 핵심이며, 힘줄은 장기적으로 무겁고 느린 저항 운동을 좋아합니다.

셋째, 힘줄병증은 가벼운 부하 운동 시 증상이 감소되며, 부하가 높아지면 통증이 심해질 수 있습니다. 또한 이러한 높은 부하의 신체 활동 후 다음 날 아침 통증과 뻣뻣함을 느낄 수 있으며, 적절한 부하 설정을 위해 꼭 필요한 과정입니다.

넷째, 통증이 느껴지는 부위만 선택적으로 운동하는 것이 아닌 관련 운동 사슬을 고려하여 진행할 수 있어야 합니다.

만성 힘줄병증(Tendinopathy)를 관리하기 위한 부하(Load)와 적응(Adap)에 대한 내용을 항상 기억해주세요...!!