오늘은 허리 통증(low back pain)과 관련되어 많이 대중화된 코어(core)에 관련된 내용을 소개하고자 합니다.

학부때 부터 대표적으로 코어(core)와 관련하면 브레싱(bracing)과 할로잉(hollowing)에 대한 내용이 지배적이였으며, 두 가지 컨셉 중 누가 더 우수한가에 대해 많은 토론을 했습니다. 하지만 최근에 두 가지 테크닉 방법들이 큰 의미가 없다는 것이 밝혀졌기에 선택의 자유도는 본인이 더 찬양하는 연구자의 컨셉에 의해 운동 및 치료를 진행하는 것이 일반적입니다. (운동을 지도함에 있어 목적성은 분명히 가지고 올바른 지도가 필요하지만, 한 가지 방식이 우위에 있다고 설명할 수 없다.)

현재 폴 하지스에 의해 대중화 된 할로잉(hollowing) 방법은 만성 요통 환자들에게 있어 복횡근(TrA)의 지연 수축이 발견함에 따라 해당 근육을 선택적으로 강화하려는 패러다임이 발생하였고, 맥길 박사에 의해 알려진 브레이싱(bracing) 방법은 척추의 발생되는 전방 전단력(shear force)를 감소시킬 수 있는 방법으로 보통 환자 보다는 높은 중량을 다루는 운동 선수들의 허리 통증을 예방하기 위한 목적으로 사용되고 있습니다.

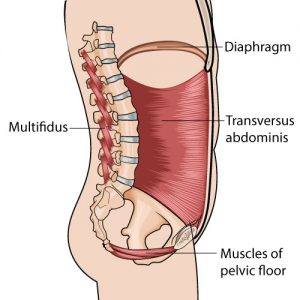

본 글을 작성하기에 앞서 코어에 대해 간단히 설명하자면, 코어(core) 근육은 일반적으로 외부 코어(outer core)와 내부 코어(inner core)로 분류되며, 대부분의 코어에 대한 설명은 내부 코어를 의미하며, 대표적으로 코어(core)를 이루는 근육들은 횡경막(diaphragm), 복횡근(TrA), 다열근(multifidus), 골반기저근(pelvis floor)로 구성됩니다.

횡경막(diaphragm)이 코어(core)를 이루는 하나의 근육으로 포함되기에 호흡(breathing)은 이와 관련되서 간과할 수 없는 중요한 움직임(movement)으로 생각됩니다. 일반적으로 흉곽(chest)의 움직임과 복부(abdominal)의 촉진을 통해 횡경막 또는 복횡근의 활성화를 간접적으로 확인할 수 있지만 이외 다열근과 골반기전근의 활성도는 쉽게 확인할 수 없는 것이 현실입니다.

과거 흉요근막(TL fascia)에 의해 복횡근의 활성이 다열근의 동시 수축을 유발할 수 있다는 내용이 제시된 후로 이에 해당하는 내용은 다양한 이유로 코어 운동을 지도하는 치료사 및 운동지도자에게 폭발적인 인기를 끌기 시작하였습니다.

위에서도 언급하였듯이, 종합적인 근거에서는 사실 운동 자체만으로도 만성 허리 통증 환자에게 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 제시하고 있으며, 코어 근육을 활성화 시키기 위해 대표적인 할로잉과 브레이싱 방법은 목적에 따라 다르게 적용할 수 있지만 두 가지 중 어느 방법이 우위에 위치하고, 더 도움이 되는지는 객관화 시키기 어렵습니다.

그렇다면 과연 복횡근(TrA)의 수축 및 활성화는 다열근(Multifidus) 수축의 지표가 될 수 있을까 ?

반세기 전, 호주의 퀸즐랜드대학의 Richardson과 Jull의 MusceControl-paincontrol 이라는 연구에서 복횡근과 다열근의 동시 수축 이론이 제시되었습니다.. 위의 연구자들은 복횡근과 다열근의 동시 수축이 요추 손상 재활과 해결 방안으로써 중요한 요소라고 본 논문에서 언급하였습니다. 그런데 언제부터 무슨 이유로 확실히 알 수는 없지만 많은 건강전문가들은 이 이론을 그대로 받아들여 믿고 트레이닝에 적용하기 시작했으며, 이러한 배경에 이 연구 결과의 근거에 의문을 제기하고 비판한 사람이 없다는 것은 너무 놀라울 사실입니다.

그래서 본 글을 공유하기 위해 참고하고 있는 아티클(Artical)의 저자인 호주 물리치료사 Andrew Lock은 코어와 관련하여 많은 영향을 주었던 Rischardson과 Jull의 연구 결과가 왜 모순되었고 틀렸는지를 논리적으로 설명하고 있습니다.

1. 주동근과 길항근의 동시 수축이 관절의 안정성(stability) 제공

해당 이론은 단일 방향성을 가지고 있는 말초 관절에 적용될 수 있는 이론이며, 척추(spine)에 해당 이론이 적용될 수 없는 단적인 예로는 일단 척추는 다방향성 관절이며, 관절 앞뒤에 바로 붙는 주동근과 길항근이 존재하지 않기 때문입니다.

또한 복횡근(TrA)은 굽힘 모멘트를 가지고 있지 않지만, 다열근은 폄 모멘트를 가지고 있으며, 따라서 다열근(Multifidus)과 짝힘(force couple) 관계로 고려할 수 있는 근육은 복횡근(TrA)을 제외한 복부 앞쪽에 형성되있는 복사근(EO)과 복직근(RA)이라는 것입니다.

2. 로컬 근육(local muscle)과 글로벌 근육(global muscle)의 정의

Rischardson과 Jull은 자신들의 이론을 뒷받침하기 위해 복횡근과 다열근을 local muscle로 정의하였습니다. 단일 방향성을 가지고 있는 관절에서 국소 근육만이 관절 안정성을 제공하기 때문에 두 근육을 local muscle로 정의하였지만, 과연 복횡근(TrA)을 local muscle (SLMS)로 분류할 수 있을까라는 의문을 제시합니다. 복횡근은 요추에 직접 부착 하지 않고 흉요추 근막 중간에 부착하며, 요추 근막에 붙은 근육은 복횡근(TrA)이 유일하지도 않기에 실제 자세(posture)를 조절할 수 있는 근육이 아닐 수 있다고 설명합니다.

3. Cresswell의 추가적인 연구

Rischardson과 Jull은 지금까지 광범위하게 연구되지 않았던 로컬 시스템의 일부로 간주될 수 있는 근육을 복횡근이라 설명하였습니다. 또한 요추 안정화에 있어 그 중요성은 '1992년 제시된 Cresswell의 연구에서 처음 설명'하였다고 언급됩니다. 하지만 Andrew lock이 찾아본 The cresswell study에서는 '복횡근은 복부 내의 변화에 관련된 근육으로 보인다.' 그렇기에 그들이 언급한 글로벌 근육이 내부적인 압력(IAP)을 생성하는 것처럼 요추 안정성에 있어서 복횡근의 역할은 로컬 머슬이 아니 글로벌 머슬이라고 할 수 있다고 하며, 추가적으로 Cresswell의 연구에서 복횡근이 복압과 직접적인 관련이 있다는 것을 보여주었습니다. 복횡근이 움직임의 주요 방향에 관계 없이 모든 몸통 움직임과 관련되어 수축한다는 것입니다.

흥미로운점은 이 논문의 저자가 Rischardson이라는 것이며, 이는 위에서 언급한 MusceControl-paincontrol 의 본문 내용에서의 본인이 주장한 내용관 모순된 또 다른 주장이라는 것입니다. 만약 복횡근이 locam muscle로 분류되고 정말 다열근과 항상 동시 수축이 가능하여 쉽게 확인하기 어려운 다열근(multifidus)의 수축의 지표로 복횡근(TrA)를 활용한다면 Hoges와 Richardson의 연구에서 복횡근의 반응 시간이 움직임에 방향에 걸쳐 일정하고 또한 다열근의 반응 시간도 움직임 방향에 따라 일정해야 하는 결론을 도출할 수 있습니다.

하지만 복횡근과 다르게 다열근의 반응 시간은 움직임 방향에 따라 일정하지 않았다는 것이 결론입니다. 그러므로 복횡근과 다열근의 요추 관절을 안정화하는 짝힘 근육이 아니라고 말할 수 있으며, 복횡근은 척추 관절에 특정한 작용을 하지 않고 복부 내압(IAP)을 증가시키고 모든 움직임시 활성화 될 수 있는 global muscle로 생각할 수 있습니다. 이와 반대로 다열근은 척추 관절에 특정한 작용을 하는 local muscle이며, 다열근은 방향에 따라 다르게 수축하고 특히 복사근의 수축에 의해 생성되는 굴곡 모멘트를 막기 위해 수축합니다.

결과적으로 독립적인 복횡근(TrA)의 선택적인 활성화 운동은 이외 다른 복부근육의 활성화를 제외하기 때문에 오히려 불안정성을 만들어 낼 수 있으며, 이것은 기능적이지 않고 재활중인 환자 및 선수들에게 사용하지 않는것이 좋다고 말합니다.

여기까지 현재 Andrew Lock의 아티클을 참고하였으며, 지금부터는 기존에 알고 있던 추가적인 내용을 한번 공유하려고 한한다. 공유를 하기에 앞서 현재 전세계적으로 사용되고 있는 코어 운동 방법들이 어떠한 연구에 의해 대중화 되었는지를 조금 더 자세히 설명하도록 하겠습니다.

복횡근(TrA)와 관련되어 만성 요통 환자에게서 얻은 연구 내용 (재활 패러다임의 변화)

1990년 말에 Hodges and Richardson은 만성 요통 환자에게서 복횡근(TrA)의 지연 수축이 발견된 점을 세상에 알리기 시작하였습니다. 이 당시 이 연구는 많은 치료사와 운동 관련 종사자에게 적지 않은 충격을 불러 일으켰으며, 당시부터 복횡근(TrA)의 선택적인 수축을 유발하기 위한 할로잉(hollowing) 방법이 대중화 되기 시작하였습니다.

하지만 여기서의 오류는 단순히 이러한 연구의 내용이 근력 약화가 아닌 타이밍(timing)이라는 점입니다. 또한 복횡근(TrA)의 지연 수축을 회복하기 위해 시행되는 hollowing method가 정말 단독 수축 (isolated contraction)이 가능하냐는 의문점이 있었지만, 이는 초음파 영상을 가이드로한 연구에서 복횡근의 단독 수축이 가능하다는 결과가 나와 더 이상 의견을 제시할 수 없게 되었지만, 정말 해당 운동 방법을 통해 동원 순서를 회복시킬 수 있다는 내용에 대해 동의하지 않는 임상가 및 연구자들이 많습니다.

복횡근(TrA)와 관련된 다른 연구에서의 활성화 연구 결과

또한 Gorber and Selkow et al 2010의 "No difference in transverse abdominis activation ratio between healthy and asymptomatic low back pain patients during therapeutic exercise" 연구에서는 Hodges and Richardson이 제시한 결과와 반대되는 내용을 제시하고 있습니다.

일반적으로 복횡근의 활성화를 확인하기 위해 Rehabilitative ultrasound imaging (RUSI)를 사용하며, 요통이 있는 대상자와 건강한 대상자가 운동을 하는 동안 또는 휴식 시 RUSI를 통해 복횡근의 두께를 측정하였으며, 이를 통해 해당 연구자들은 운동 중에 두 그룹의 활성화 비율에는 유의미한 차이가 없다고 말하며, 해당 운동 중 TrA의 활성화를 위해 적용되는 중재 동안에는 복횡근의 활성도를 더 높일 수 있으나,이는 부분적으로 그들이 받은 언어적 지시 때문이라고 말합니다.

Craig libenson과 Lederman이 제시한 코어(Core)와 관련된 추가적인 연구 내용

위와 같이 호주 물리치료들의 연구에 의해 한국에서 코어 운동을 위한 선택적인 근육 수축 훈련이 매우 인기를 끌었으며, 특히 배를 안으로 넣어 복횡근(TrA)을 선택적으로 활성화하는 방법이 매우 대중화 되기 시작하고 유행이 되었습니다.

결과적으로 복횡근의 단독 수축 만큼 다열근(multifidus)의 단독 수축 또한 매우 인기를 끌었지만, 결과적으로 현재 다열근의 선택 수축은 거의 불가능하다는 결론이 제시되고 복횡근은 실시간 초음파를 하면 어느 정도 선택적 수축이 가능한데, 이것이 임상적으로 얼마나 의미가 있을지 조금 더 고민해 볼 필요가 있습니다.

위의 Gorber and Selkow et al 2010 연구에서와 마찬가지로 다른 연구에서 48명의 만성 요통 환자들을 대상으로 한 연구에서는 단 한명의 복횡근 지연 수축을 발견하지 못하였다고 말하며, 또한 다른 연구에서는 지연 수축은 복횡근뿐만 아닌 복부 근육(복사근, 다열근, 광배근) 등등 다양한 근육에서도 일어날 수 있기에 복횡근의 지연수 축이 만성 요통의 지표로 사용되는 것은 큰 제한점이 있다는 지적을 하였습니다.

또한 다열근도 마찬가지로 만성 요통 환자에거서 다열근의 위축, 지방화가 보였다는 연구에 의해 다열근의 운동이 이를 방지하고 회복할 수 있다는 믿음하에 시작되기 시작되었습니다. 한 연구에서는 오히려 영상 진단에서 상대적으로 크거가 작게 보이는 것은 단순히 근위축(atrophy)에 의해서 기능이 소실 되었다고 판단하게 무리가 있으며, 결과적으로 이미 지방화된 다열근을 운동으로 회복할 수 없다는 것이 학계의 정설입니다.

마지막으로 Eyal Lederman이 2008년에 기재한 'The myth of core stability' 내용을 조금만 요약해보면 코어(core) 운동은 보통 아래와 같은 믿음 바탕으로 제시되었다고 합니다.

- 일부 연구에 의해 복횡근(TrA)와 같은 특정 근육들은 요통에서 더 중요하게 생각된다.

- 복부 근력의 약화를 허리 통증과 연관성이 있다

- 복부 근육들의 근력을 회복하는 것은 만성 요통을 감소 시킬 수 있다.

- 특정 코어 근육은 다른 몸통 근육들과 개별적으로 작동한다.

- 코어 근육의 동원 타이밍을 개선함으로써 허리 통증이 좋아질 수 있다.

2023년 현재 만성 요통 환자들에게 적용하는 치료적 운동에서의 결과는 구조적이 관점에서의 치료 방향성을 잡는 것이 아닌 심리,사회적인 부분 또한 매우 중요하게 생각합니다. 즉, 급성 요통에서 만성 요통으로 넘어가는 이 시기에 적절한 치료가 선행되는 것은 이후 진행될 코어 운동보다 더 중요합니다.

또한 척추 안정화 운동(lumbar stabilization exercise)이 만성 요통환자들에게 효과가 있다는 내용을 반론할 수 없지만, 다른 일반적인 운동 (general exercise)보다 우위에 있다고 말할 수 없는 것이 현재의 결론입니다. 결과적으로 동시 수축은 척추를 압박하며 이를 안정성을 확보했다고 볼 수 있지만, 오히려 지나친 co-contraction은 안정화 기전이 아닌 단순히 경직(stiffness)에 의한 고정(fixation)이라고 생각됩니다.

과거 유명 해외 석학 치료사 및 운동 관련 종사자의 이론을 그대로 사용하여 코어 안정화 운동에 집중된다면, 오히려 그들의 적절한 움직임(optimal movement)를 방해하여 더 안 좋은 결과를 만들어 낼 수 있음을 이해해주세요.

그러기에 최근에는 구조적인 관점에서의 한계를 인정하고 요통과 관련되어 치료적 운동을 제공하기 위해 연구자이지 임상가인 물리치료사 Peter O'Sullivan의 motor control classification을 임상에서 활용하고 좀 더 자세한 그의 연구를 보고, 임상에서 활용하기 위해 노력중에 있씁니다.

수 없이 많은 임상에서의 요통 환자를 마주하고 유명 석학들의 자료를 보았지만, 현재까지 저의 결론은 이렇습니다.

"통증을 해석하기 위해 설명되는 구조적 문제에 대한 한계를 인정.. 본연의 움직임 조절 능력을 회복시키자." 이 과정에서 환자의 선호도, 최선의 근거, 임상 경험이 밑바탕 되어야 한다.

근골격계 물리치료사 구경현 (Gu Physical Therapy) : 네이버 블로그

근골격계 물리치료사 구경현입니다. 전공(통증관리,도수치료,재활운동,체형교정)관련 다양한 내용을 공유하고자 합니다.

blog.naver.com

'운동치료 (Therapeutic ex)' 카테고리의 다른 글

| 헬스 케어 전문가들이 알아야 할 스트레칭(stretching)에 대한 이야기 (0) | 2023.02.16 |

|---|---|

| 자주 스트레칭을 하시는 분이라면 이 글을 꼭 참고해주세요. (0) | 2023.02.02 |

| 운동을 통해 모든 사람의 체형을 교정할 수 있을까요? (0) | 2022.10.28 |

댓글